がん治療においてANK療法との同時併用で相乗効果が期待できるのは、何といっても分子標的薬です。

分子標的薬は強力なパートナーとなりますが、残念ながら、すべての患者さんが使えるわけではありません。使用可能かどうか、事前に検査が必要です。分子標的薬自体は、がん細胞を傷害しません。あくまで補助的に使う薬剤です。それでも単独投与の場合、スーパーレスポンダー(劇的に反応し、高い効果がでる患者さん)が、稀ながらおられ、腫瘍が消滅して、再発しないことがあります。このような著効となるかどうかは、体内のNK細胞の活性がどれだけ残っているかが重要と考えられています。残念ながら、がん患者さんの体内のNK細胞の活性は、かなり低下しているので、スーパーレスポンダーになる可能性は低いのです。欧米では、分子標的薬単独投与は当たり前に行われますが、日本では、抗がん剤との併用が多く、しかも、ステロイド(免疫抑制剤)を投与するのが基本で、免疫細胞が、がん細胞を攻撃するのを待つ分子標的薬本来の機能を発揮しにくい状況で使用されています。

分子標的薬をANK療法と組み合わせれば、分子標的薬が一時的にがん細胞の増殖を抑えている間に、NK細胞が、一つずつ、がん細胞を潰してまわり、しかも分子標的薬の種類によっては、NK細胞の能力を何倍も高める効果があります。

がん細胞特有の物質を標的として抗がん剤や、がんワクチンを開発しようとする試みは、過去、ことごとく失敗に終わりました。日本の一部の研究者は、今もがん細胞に特異的な物質を追いかけていますが、世界の医薬品メーカーや欧米のバイオベンチャーが狙うのは、がん細胞にも正常細胞にも共通に存在する物質です。存在するかしないかではなく、存在する量の違いを狙うのです。増殖の早い危険ながん細胞は、一般に細胞増殖に関係する物質を大量に発現しています。この増殖関連物質を標的とし、増殖信号の伝達の邪魔をする物質を抗がん剤として開発しています。がん細胞と正常細胞を正確に見分ける薬はいくら探しても見つかりません。そこで、考え出されたのが、増殖の早いがん細胞に特に多くみつかる物質を標的として、その機能を妨害するタイプの薬です。

ANK療法と分子標的薬を併用する場合の治療設計の考え方について説明します。

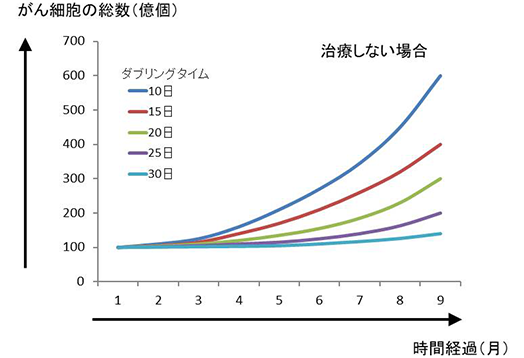

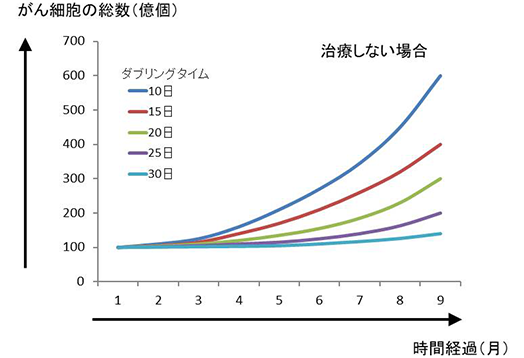

細胞1個が、分裂して2個になるまでの平均時間をダブリングタイムと言います。進行性の固形がんの多くが、概ね、10~30日、つまり10日毎に2倍、2倍と増えるものから、30日毎に倍々で増えるもの、こういったものが多いといわれております。白血病は2~3日で2倍あるいは、それ以上、早く増殖するものもあります。

正常細胞はどうでしょうか。成人の心筋細胞や中枢神経の細胞は、ほとんど増殖しません。一般の筋肉細胞も数は増えません。ところが、免疫の担い手であるリンパ球の多くは2~3日で2倍になります。T細胞は、1日で2倍になるものもいます。内臓の組織の多くを占める上皮細胞(粘膜や皮膚に類したもの)も同様か、1日の内に数回分裂するものもあります。そのため、分裂する細胞を区別なく攻撃する抗がん剤は、がん細胞よりも先に多くの正常細胞を叩いてしまうのです。

ちなみに、インフルエンザウイルスは、8時間で1個のウイルスが100~150個、24時間で100万倍~200万倍、48時間で1兆倍~数兆倍に増殖します。大腸菌はもっと早いです。15~20分で1回分裂しますので、仮に1時間に10倍に増えるとすると、8時間で1億倍、16時間で1京倍になります。ダブリングタイム、細胞分裂速度のわずかな違いが、結果的にどれ程、「数」に影響を与えるか、いかに少ないうちに叩くことが重要か、いかに増殖速度を抑えることが大事なのかが、お分かりいただけると思います。

では、仮に、体内に100億個のがん細胞があったとします。

おおよその目安ですが、1cmの固形がんであれば10億個ぐらい、2cmぐらいになると、100億個前後になります。※がん細胞の大きさはまちまちですので、あくまで参考としてお考えください。

ダブリングタイムが、10日、15日、20日、25日、30日の場合を考えます。実際には、大きな腫瘍の場合、中心部は増殖が止まっている、あるいは診断困難な微小分散がんが全身に散っていて猛然と増えている、がんの実態は様々ですので、これもあくまで参考のための一つのイメージとお考えください。

何も治療しなければどうなるでしょうか。次のグラフをご覧ください。時間経過軸は点滴回数です。ANKの標準点滴パターンが1週間に2回ですので、「2」で1週間、「8」~「9」で、ほぼ1ヶ月に相当します。 一番、急激に増加しているのが、ダブリングタイム10日のケース、以下、ダブリングタイムが長くなるほど、増殖は遅くなります。

がんは、一旦、増殖を始めると、あっという間に膨大な数になってしまいます。小さいうちはゆっくりしか増えないように見えても、ある程度の大きさになってくると、凄まじい勢いで増えているように見えます。実は、同じペースで増えていたのですが、印象としてはそう見えます。

目に見える腫瘍組織が半分になったかどうかではなく、がんの勢いがどうなのか、その方がはるかに重要であることがお分かりいただけると思います。放射線や抗がん剤で、少し腫瘍を叩いても、残ったがん細胞の増殖速度が上がってしまうのでは、何の意味もないのです。標準治療を用いる場合は、治療後に、がん細胞の増殖を抑える策が必要です。

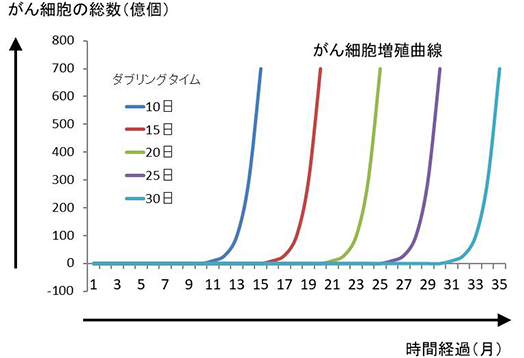

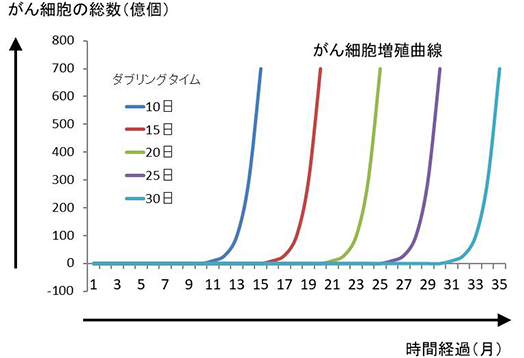

次に、がん細胞が一個からスタートして、どのような増殖曲線を描くかを見てみましょう。

上の図で、ダブリングタイムが10日の場合、1個のがん細胞が10億個に増殖するまで、1年かかっていません。そしておよそ1ヶ月毎に、10倍ずつ増殖し、1年と3ヶ月程度で、1兆個に達します。ところが、10ヶ月目までは、数ミリ以下のサイズであり、画像診断では発見されません。

ダブリングタイムが15日、20日などのケースでは、1年半、2年目位でグラフ上に現れ、その後、数ヶ月でやはり1兆個レベルに達します。

がんは慢性病です。急に症状が変化することなく、自覚症状もないまま時間が過ぎます。ところが、ある程度、がん細胞の数が増えてくると、あっという間に手がつけられないほどの膨大な数になってしまいます。

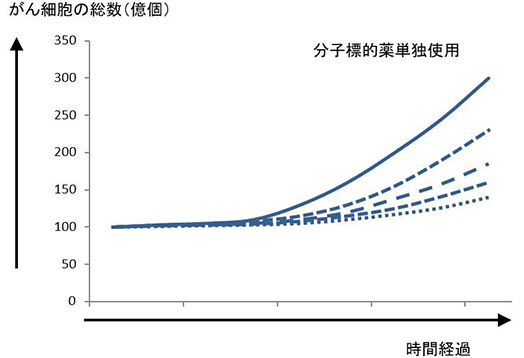

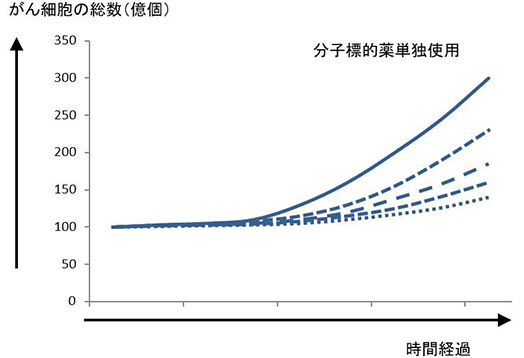

分子標的薬ゲフィチニブ(商品名:イレッサ)などを単独で用いた場合のイメージをグラフ化してみます。

時間経過軸は、ANK治療間隔を前提に、2目盛で1週間です。

ゲフィチニブは投与を始めてから、血中濃度が序々に上昇し、10日目ぐらいから効果を発揮し始めます。途中までは、がんの増殖を抑え、特に、がんによる勢いの差が少なくなっています。ゲフィチニブは正常細胞の増殖も抑えますので、投与の中断を想定したグラフになっています。中断後に、がんの増殖カーブが立ち上がっています。ゲフィチニブは、がんを抑える効果は強いのですが、永久に、がん細胞の増殖を抑え続けることはできません。

自分で、がん細胞を攻撃しない分子標的薬にとって、十分な治療効果を発揮するには、どうしても相棒が必要です。その点、抗がん剤は問題があります。抗がん剤は、分裂中の細胞の遺伝子に傷をつけるものです。つまりゲフィチニブよって増殖を抑えられたがん細胞は、抗がん剤の攻撃を免れることになります。ゲフィチニブががん細胞を守っているようなものです。一方、体内のNK細胞は抗がん剤によって叩かれ、これもまた、がん細胞を攻撃できなくなっています。体内で、「誰もがん細胞を攻撃しない」状態となります。

また、承認当初、ゲフィチニブを服用された患者100人中に2~3人の割合で間質性肺炎を発症され、その中の3人に1人の方が亡くなられました。とんでもなく副作用が強い薬として、メディアにも叩かれました。抗がん剤(殺細胞剤)は「長期間連続投与」すれば、死亡率100%です。無事な人はいません。100%の方が亡くなる抗がん剤は問題なくて、死亡率1%弱のゲフィチニブが問題とされたのです。後に、男性のヘビースモーカーを投与対象からはずせば、発症率も死亡率も下がることが判明します。これでメディアは副作用問題を取り上げなくなります。そもそも、肺がん患者さんが、標準治療を限界まで受けられていると、間質性肺炎を発症する確率が高くなっています。この状態でゲフィチニブを投与して間質性肺炎を発症しても、何が主たる原因なのか分からなくなります。ゲフィチニブは最後の引き金を引いたのかもしれません。

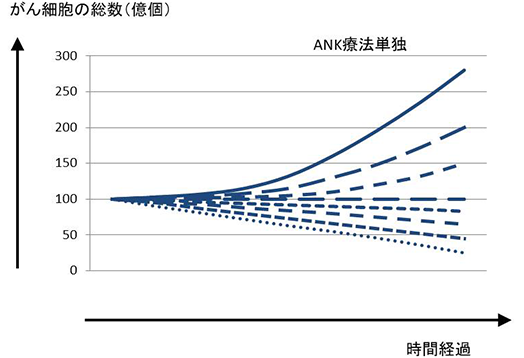

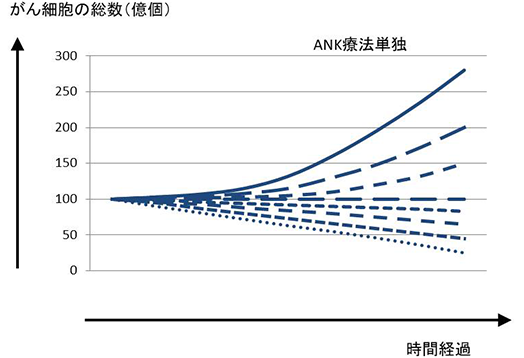

次にANK療法単独治療のケースをシュミレーションしてみましょう。

このグラフは、1クール目の途中の段階までを表しています。つまり、培養細胞が直接、がん細胞を攻撃する効果のみが現れている段階です。ANK療法を継続することで、体内に眠る数百億個のNK細胞が目を覚ませば、一気にがん細胞を叩くことも可能ですが、いずれの場合も、ANK療法により、排除されるがん細胞の数と、増殖するがん細胞の数、どちらが上回るのか、「数の戦い」となります。がん細胞が優勢であれば、がんは増殖を続け、NK細胞が優勢となれば、急速にがん細胞の勢いは衰え、両者拮抗の場合もあります。

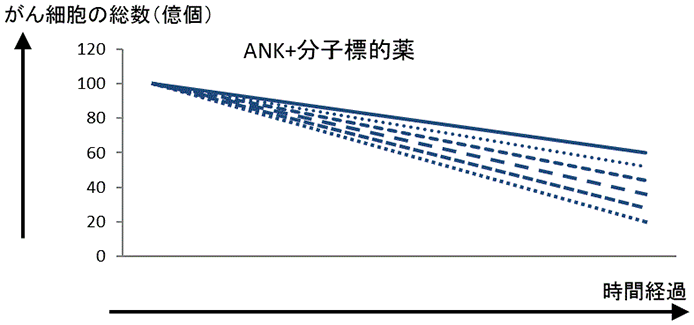

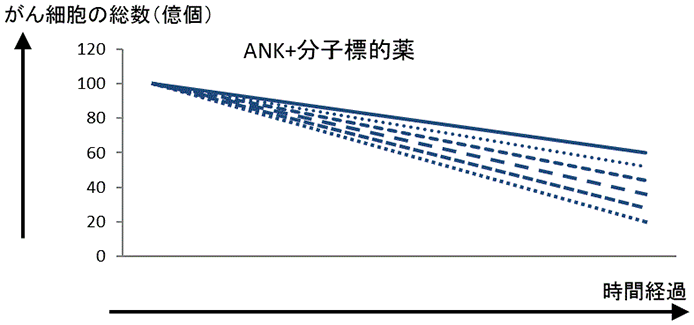

では、ANK療法を分子標的薬と併用すれば、どのような効果が期待できるのでしょうか。分子標的薬が奏効した場合であり、また、あくまでシミュレーション(計算上の話)としては以下のようになります。

分子標的薬が、がん細胞の増殖を抑えている間に、ANK療法により、がん細胞の数を減らしていきます。がん細胞の勢いが強くても、ANK療法が叩いた数だけ、がん細胞が減れば、NK細胞の方が優勢になっていきます。

上の図は、ゲフィチニブのような低分子分子標的薬、つまり、がんの増殖を抑える効果は強いものの、NK細胞を刺激するADCC活性はないものを想定しています。

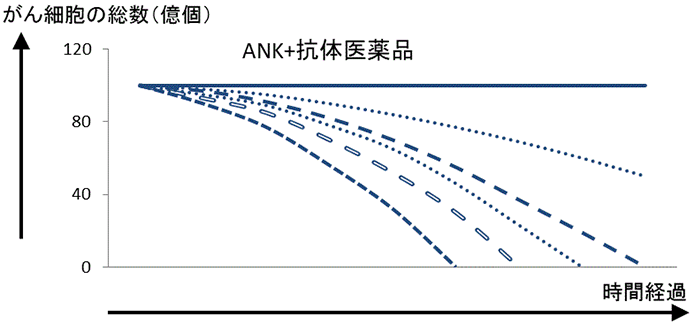

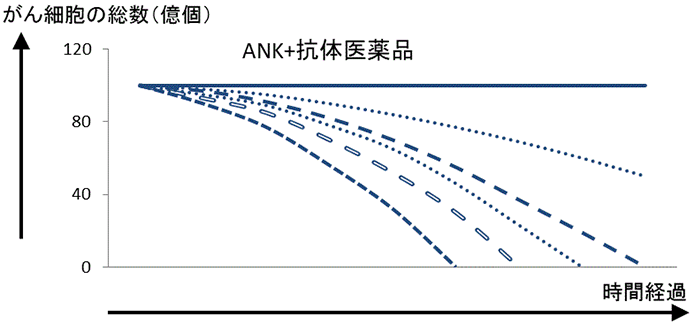

ADCC活性を作用機序とする抗体医薬品の場合はどうなるでしょうか。

ゲフィチニブよりも、がんの増殖を抑える効果は弱いので、がん細胞の勢いの差による効果の現れ方の差は大きくなります。一方、ADCC活性により、NK細胞が優勢な場合は加速度的に更に優勢になります。

ここまで、グラフで示したものは、実際の臨床結果ではなく、あくまでシミュレーションに過ぎません。ANK療法、低分子分子標的薬、抗体医薬品、それぞれの特性と、治療設計の考え方について、ご理解をいただくために例示したものです。